患者さんと同じ目線で立ち、一生の伴走者へ。アトピースキンケアクリニック 古橋卓也院長が掲げる「伴走型医療」の真意

2026.02.20

『薬に頼らない』医療経営の真髄

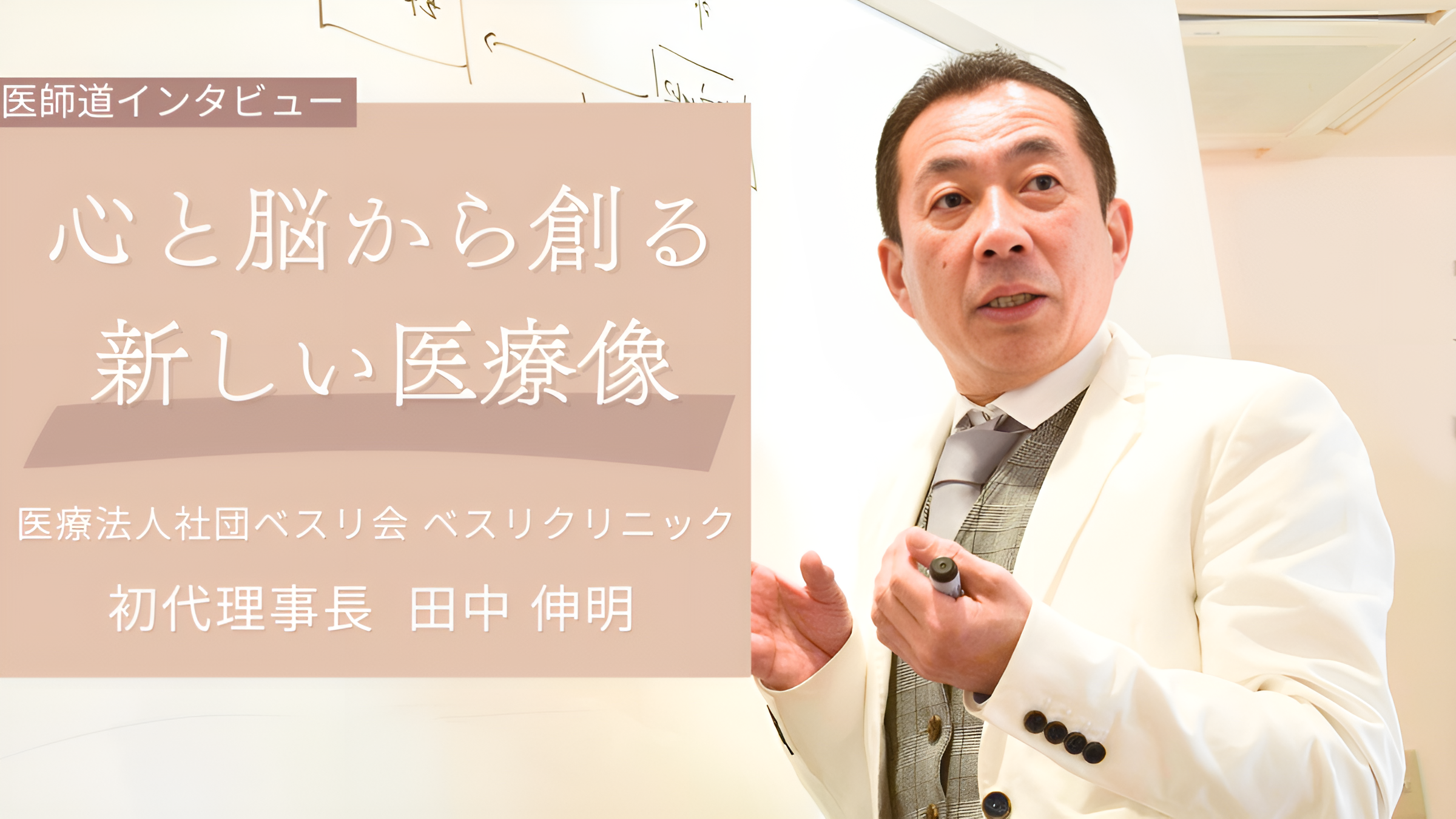

医療法人社団ベスリ会 ベスリクリニック

初代理事長 田中 伸明

現代社会で増加する心身の不調に対し、「薬に頼らない」という独自の治療コンセプトを掲げるベスリクリニック。その創設者である田中伸明先生は、一般的な臨床医のキャリアとは一線を画す、非常に異色の経歴の持ち主です。 東洋医学と西洋医学を深く学び、阪神淡路大震災での医療支援から地域医療システム構築のため厚生省へ。さらに、世界的なコンサルティング会社であるマッキンゼーで経営学を修め、医療ベンチャーの立ち上げに携わるなど、医療とビジネス、社会貢献の最前線を渡り歩いてきました。 そして、自ら大病と抑うつ状態を経験したことで、これまでの知識と経験が一つに繋がり、「真に患者を治す医療」の確立を決意します。 本記事では、異色の経歴を持つ田中伸明先生に、ベスリクリニック設立の壮絶な裏側から、既存の医療界に対する鋭い問題提起、そして新しい時代の医療経営戦略まで、その真髄を深く語っていただきます。

—さっそくですが、田中先生が医師を志されたきっかけからお聞かせいただけますでしょうか?

父がもともと医学部に在籍していたことが、私にとって医師を意識するきっかけの一つかもしれません。父は戦争が終わったため中退してしまったのですが、満州の医科大にいた過去があり、なんとなく私も父の思いを意識していたように思います。 ただ、特にドラマチックな動機があったわけではないんです。田舎の高校で理系を選択すると、自然と医学部を目指すような雰囲気がありました。もっと美しいストーリーがあればよかったのですが(笑)

—そうした経緯で医師になられてから、クリニックを開業されるに至ったきっかけや背景について教えていただけますでしょうか?

開業に至るまでの道のりは、決して一直線ではありませんでした。 学生時代は東洋医学やコンピューターを学び、中国留学や大学院での漢方研究を経て神経内科へ進みました。 西洋医学の専門医を取得した後、諏訪中央病院で再び漢方を学んでいた時に阪神淡路大震災が発生し、被災地で地域医療の立て直しに尽力しました。 その経験から厚生省に入省し、医療システムづくりに携わります。 さらにマッキンゼーで経営を学び、医療ベンチャーの立ち上げにも参加しましたが、40歳で大腸がんを患い抑うつを経験。 この体験を通じて、「外部環境」と「身体の異常」が重なって生じる抑うつを薬だけで治すことの限界を痛感しました。 そして、東洋医学と西洋医学を融合し、心と身体の両面から回復をめざす医療を実現する場として、ベスリクリニックを設立しました。

—ベスリクリニックの理念は、「ビジネスパーソンのための、薬に頼らない心と脳のクリニック」と拝見しておりますが、薬物療法に対する先生のお考えをもう少し詳しく教えていただけますでしょうか?

統合失調症や双極性障害といった「脳の病気」としての精神疾患は、薬による積極的な治療が必要だと考えています。 一方で、当院に多く見られるビジネスパーソンの心身の不調は、必ずしも脳そのものの異常ではなく、過度なストレスなどの外的要因によって二次的に生じた反応であることが少なくありません。 たとえば、厳しい職場環境や過重な責任に適応しようとする中で、抑うつや意欲の低下といった症状が「正しい反応」として現れているケースです。 このような状態では、薬で症状を抑え込むのではなく、原因を見極めて取り除くことが治療の第一歩になります。 そして、二次的に低下した脳や身体の機能を、神経内科的・内科的アプローチで回復へ導くこれが当院の治療コンセプトです。 私は神経内科を専門としておりますので、この考え方こそが、まさに私の専門領域に重なる部分だと感じています。

—先生ご自身の専門領域についても、改めてお伺いできますでしょうか?

私の専門は脳神経内科です。脳の構造から、それに繋がる身体構造を、解剖学的、生理学的に診ていくことが専門です。 また、大学で経営学を教えていたこともあり、経営学も専門領域と言えるかもしれません。

—クリニックを経営されていて、どのような瞬間に喜びや幸せを感じられますか?

やはり、一番の喜びは、日々の臨床の中で新たな気づきを得られた瞬間です。 既存の医学的知見やエビデンスを踏まえながら、診断や治療のプロセスを再構成し、より効果的な方法を見出せたときに、大きなやりがいを感じます。 そして、その考えを実際の治療に活かし、患者さんが回復していく姿を見届けられるとき医師としてこれ以上の喜びはありません。

—反対に、クリニック経営で最も苦労されたエピソードがあればお聞かせください。

自分がよかれと思ってやったことが、患者さんやスタッフに誤解を与えてしまうことが多々あることです。 例えば、療養中の患者さんに早く良くなってほしいという思いから、休職期間が長いことを伝えてしまった時、相手は長期休職していることを責められたと感じてしまうなど、意図と全く違う受け取られ方をされることもありました。 また、新しい医療を創るという私のビジョンについていけない、あるいは「そんなことできるのか」と反発して辞めていくスタッフがいた時もショックでした。自分の目指すところを理解し、共に歩んでくれるスタッフがいてくれると嬉しいのですが、そうでない場合は悲しいですね。

—多くの企業と同様に、採用はクリニック経営においても重要だと思います。先生は採用面接などで、候補者のどのような点をご覧になっているのでしょうか?

人材を見るうえで大切にしているのは、スキルよりも「精神的な安定と成長への意欲」「他者への信頼」「変化を捉え、柔軟に適応する力」の三つです。 まず、感情の安定を保ちながらも、学び続け成長しようとする姿勢があるかを見ます。 次に、チーム医療を進めるうえで欠かせない他者への信頼と尊重の姿勢を大切にしています。 そして、医療を取り巻く環境の変化を的確に捉え、自ら考えて柔軟に対応できる力を重視します。 これらを備えた人は、どのような現場においても、確実に成長していけると考えています。

—なるほど。それでは、今後のクリニックのビジョンについてお聞かせください。2~3年後、ベスリクリニックをどのように導いていきたいとお考えですか?

日本の保険診療は医療費抑制の流れから単価が下がり、本格的な競争時代に入ると考えています。当院にとっても患者数と単価の両立が課題ですが、特に重要なのは保険外での付加価値提供です。最新の「ニューロモジュレーション」や「身体心理療法」を軸に、患者さんが自己負担可能な形で質の高い治療を提供し、価値を高めていきます。さらに企業との提携や産業医分野に注力し、ビジネスパーソン層へ直接アプローチすることで、持続可能な医療経営を実現していきたいと考えています。

—最後に、これから開業を目指す先生方や、同じような境遇の先生方に向けて、メッセージをいただけますでしょうか?

社会が大きく変化するこの時代に開業できることは、むしろ幸運だと感じています。 不確実な時代だからこそ、既存の枠にとらわれず、自由な発想で医療を創り上げることができる。 その柔軟さこそが、これからの開業医に求められる力だと思います。 私自身、阪神淡路大震災という混乱の中で、地域に安定した医療体制を築いた経験があります。 そうした経験を経て強く感じるのは、変化の時代においても、安定した質の高い医療を持続的に提供できる力こそが、開業医にとっての現実的な「夢」だということです。 これから開業を目指す先生方には、ぜひ医療の枠を超えて、経営や社会の視点を持っていただきたいと思います。 そして、自らの専門性を生かしながら、成長とやりがいを両立できる新しい医療のかたちを追求してほしいと願っています。

-68.png)

Profile

初代理事長 田中 伸明

医療法人社団ベスリ会 ベスリクリニックの初代理事長 田中 伸明は、鹿児島大学医学部を卒業後、特異なキャリアを歩みました。学生時代から東洋医学と神経内科を専門とし、西洋医学との融合を追求。 阪神大震災での経験から、厚生労働省で行政に携わり、その後、世界的なコンサルティングファームであるマッキンゼーでマネジメントを習得しました。この知見を活かし、大学教授としても教鞭をとっています。 大腸がんと抑うつ体験という自身の病を機に、薬物療法のみの治療に限界を感じ、「医師の社会的責務」としてビジネスパーソンのメンタルヘルス解決を決意。多彩な経験と学術的背景を結集させ、ベスリクリニックを開設しました。現在は、既存医療では解決できない課題に対し、新しい治療法とサービスを開発し続けています。